10月常設展示ワンポイント解説

10月常設展示ワンポイント解説2023年10月04日

【10月常設展示ワンポイント解説予定】

スケジュールや内容の変更もありえますので、当日受付でご確認ください。

時間は13時から15~30分程度です。

10月1日(日)

ゲスト解説

小野本 敦 氏(新潟県観光文化スポーツ部文化課埋蔵文化係 主任調査員)

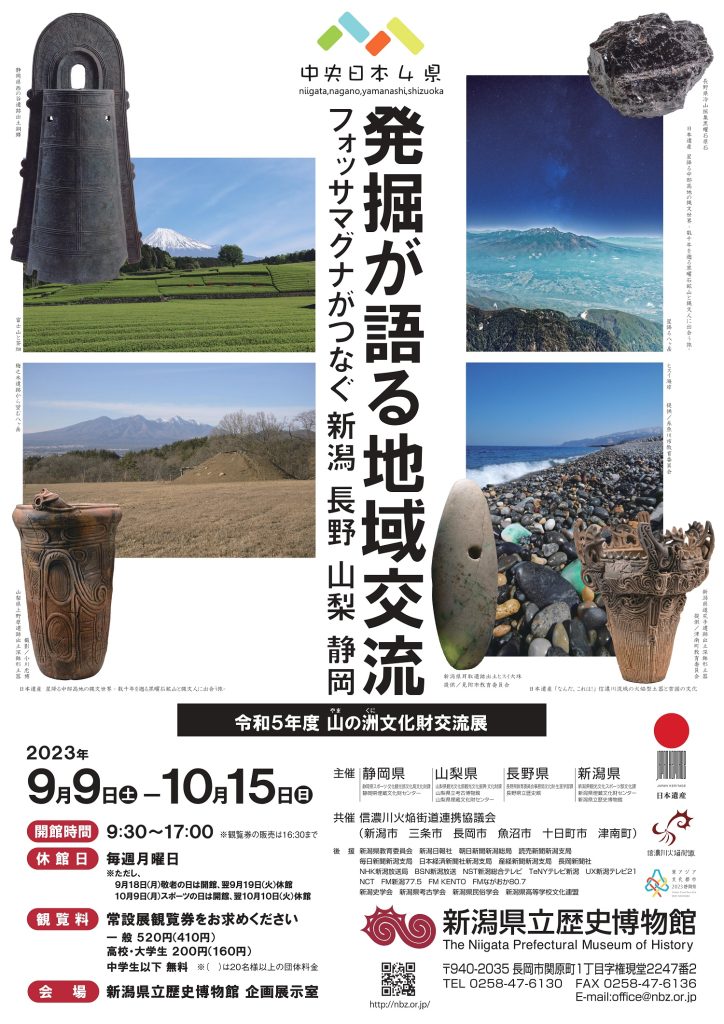

「発掘が語る地域交流」

【場所】企画展示室入口

【概要】中央日本4県令和5年度山の洲(くに)文化財交流展について案内します。

10月7日(土)

浅井研究員「柿崎古墓について」

【場所】新潟県のあゆみ◆古代中世の文化交流

【概要】平安時代の墓である柿崎古墓について解説します。

10月8日(日)

ゲスト解説

荒木 清花 氏(新潟県観光文化スポーツ部文化課埋蔵文化財係 文化財調査員)

「発掘が語る地域交流」

【場所】企画展示室入口

【概要】中央日本4県令和5年度山の洲(くに)文化財交流展について案内します。

10月14日(土)

ゲスト解説

平山 千尋 氏(新潟県観光文化スポーツ部文化課埋蔵文化財係 文化財調査員)

「発掘が語る地域交流」

【場所】企画展示室入口

【概要】中央日本4県令和5年度山の洲(くに)文化財交流展について案内します。

10月15日(日)

三国研究員「山口賢俊と民具コレクション」

【場所】米づくり◆工夫と協力の米づくり

【概要】新潟県民俗学会2代目会長の山口賢俊と同会旧蔵民具コレクションの関係について解説します。

10月21日(土)

田邊研究員「新訂坤輿略全図」

【場所】新潟県のあゆみ◆近世・近現代の人物

【概要】佐渡在住の柴田収蔵が著した世界地図『新訂坤輿略全図』の特徴を紹介します。

10月22日(日)

橋詰研究員「アクセサリーになった新潟の石」

【場所】縄文文化を探る◆出口

【概要】人々の身を飾ってきた新潟県の石はヒスイだけではありません。アクセサリー素材になった石を紹介します。

10月28日(土)

陳研究員「低湿地の稲刈り」

【場所】米づくり◆工夫と協力の米づくり

【概要】写真パネルや実物資料などを解説しながら案内します。

10月29日(日)

前嶋研究員「直江状」

【場所】新潟県のあゆみ◆中世の新潟

【概要】関ケ原合戦の引き金ともなったとされる直江状について解説します。

9月常設展示ワンポイント解説

9月常設展示ワンポイント解説2023年08月30日

【9月常設展示ワンポイント解説予定】

スケジュールや内容の変更もありえますので、当日受付でご確認ください。

時間は13時から15~30分程度です。

9月2日(土)

田邊研究員「松田伝十郎の『北夷談』」

【場所】新潟県のあゆみ◆近世・近現代の人物

【概要】現柏崎市出身で蝦夷地専門の幕吏となった松田伝十郎の記した『北夷談』について紹介します。

9月3日(日)

山本研究員「寺泊水族館の謎」

【場所】新潟県のあゆみ◆近代・現代の新潟

【概要】昭和6年(1931)の上越線全通記念博覧会では、第2会場として寺泊水族館が設置されました。しかし、ある謎に包まれています。その謎解き(?)を行います。

9月9日(土)

陳研究員「「六郷あい」とはなんでしょう?」

【場所】新潟県のあゆみ◆近世・近現代の産物

【概要】「産物見立取組」に記されている一つの産物「六郷あい」を取り上げて蒲原藍と呼ばれる地藍のことについて解説します。

9月10日(日)

三国研究員「神仏に供えるススキ」

【場所】米づくり◆協力と工夫の米づくり

【概要】年中行事や祭礼で供えられるススキの意味について考えます。

9月16日(土)

渡部研究員「椎谷藩」

【場所】新潟県のあゆみ◆近世の新潟

【概要】柏崎市椎谷に陣屋を置いた椎谷藩1万石の概要について解説します。

9月17日(日)

前嶋研究員「越後享禄・天文の乱」

【場所】新潟県のあゆみ◆中世の新潟

【概要】15世紀前半に越後国でおこった越後享禄・天文の乱について解説します。

9月23日(土)

宮尾研究員「発掘が語る地域交流」

【場所】企画展示室入口

【概要】中央日本4県令和5年度山の洲(くに)文化財交流展について案内します。

9月24日(日)ゲスト解説

渡邊 裕之 氏(新潟県観光文化スポーツ部文化課埋蔵文化財係 副参事)

「発掘が語る地域交流」

【場所】企画展示室入口

【概要】中央日本4県令和5年度山の洲(くに)文化財交流展について案内します。

9月30日(土)

橋詰研究員「発掘が語る地域交流」

【場所】企画展示室入口

【概要】中央日本4県令和5年度山の洲(くに)文化財交流展について案内します。

8月常設展示ワンポイント解説

8月常設展示ワンポイント解説2023年08月03日

【8月常設展示ワンポイント解説予定】

スケジュールや内容の変更もありえますので、当日受付でご確認ください。

時間は13時から15~30分程度です。

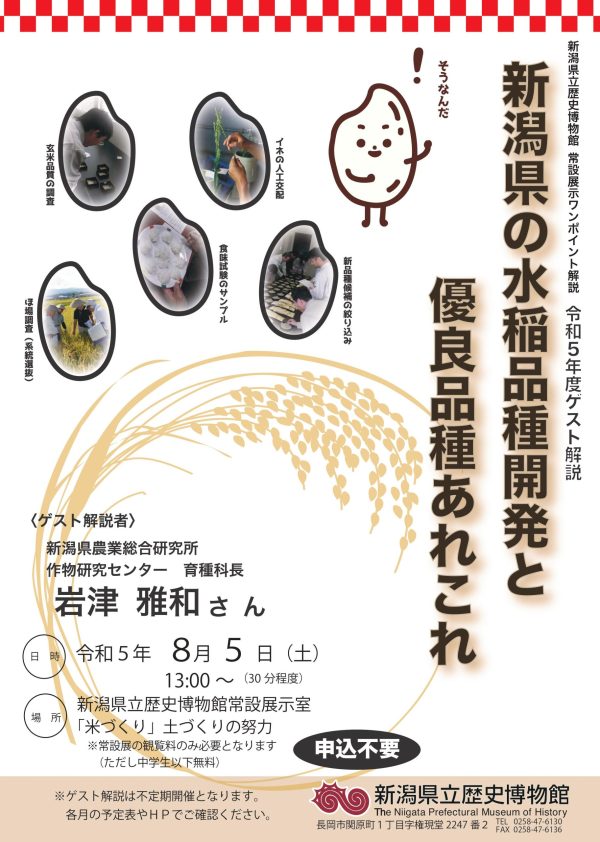

8月5日(土)

ゲスト解説

岩津 雅和さん

(新潟県農業総合研究所作物研究センター 育種科長)

「新潟県の水稲品種開発と優良品種あれこれ」

【場所】米づくり◆土づくりの努力

8月6日(日)

前嶋研究員「上杉景勝と景虎」

【場所】新潟県のあゆみ◆新潟の中世

【概要】上杉謙信の後継者の座をめぐって争った上杉景勝と景虎について解説します。

8月12日(土)

西田研究員「縄文時代の数と尺度」

【場所】縄文人の世界◆入口

【概要】縄文時代の人々は数の知識はどの程度あったのか、決まった長さの単位があったのか探ります。

8月13日(日)

浅井研究員「境界の祭祀とお札」

【場所】米づくり◆協力と工夫の米づくり

【概要】村境などで行われるマツリとお札について解説します。

8月19日(土)

渡部研究員「高田の雁木通り」

【場所】雪とくらし◆入口

【概要】昭和30年代前半の高田の雁木通りを歩きながら、当時の雪国の町のくらしについて解説します。

8月20日(日)

田邊研究員「江戸時代の雪国」

【場所】新潟県のあゆみ◆近世・近現代の人物

【概要】「北越雪譜」から江戸時代の雪国のくらしについて紹介します。

8月26日(土)

山本研究員「戦災復興と博覧会」

【場所】新潟県のあゆみ◆近代・現代の新潟

【概要】戦後、復興を目指して全国各地で博覧会が開催されます。新潟県内における戦災復興に関わる博覧会について解説します。

8月27日(日)

遠山研究員「新潟(越後)と雪」

【場所】雪とくらし◆雪中のくらしと民具

【概要】雪国新潟(越後)で生きてきた人々の生活と雪との関わりについて考えます。

常設展示ワンポイント解説 令和5年度ゲスト解説(終了しました)

常設展示ワンポイント解説 令和5年度ゲスト解説(終了しました)2023年07月18日

新潟県立歴史博物館では、毎週土・日に当館研究員による常設展示ワンポイント解説を行っています。

平成27年度からはそれに加え、外部のゲスト解説者によるワンポイント解説を開催していました。

コロナ禍によりしばらく休止していましたが、今年度、再開します。

令和5年度のゲスト解説は8月5日(土)に開催します。新潟県農業総合研究所 作物研究センター 育種科長の 岩津 雅和さんから「新潟県の水稲品種開発と優良品種あれこれ」と題して解説いただきます。

ぜひご参加ください。

◆日 時 令和5年8月5日(土)

13:00~13:30頃まで

◆場 所 新潟県立歴史博物館 常設展示室内

「米づくり」土づくりの努力 集合

◆講 師 岩津 雅和 さん(新潟県農業総合研究所 作物研究センター 育種科長)

◆料 金 常設展観覧料(一般520円、高校・大学生200円、中学生以下無料)

◆申込み 不要

7月常設展示ワンポイント解説

7月常設展示ワンポイント解説2023年07月01日

【7月常設展示ワンポイント解説予定】

スケジュールや内容の変更もありえますので、当日受付でご確認ください。

時間は13時から15~30分程度です。

7月1日(土)

西田研究員「縄文時代の人々と動物」

【場所】縄文人の世界◆入口

【概要】縄文時代の人々は動物を単に獲物とだけ見てはいなかったと考えられる事例を紹介します。

7月2日(日)

宮尾研究員「埋葬」

【場所】縄文文化を探る◆出口

【概要】縄文時代の埋葬について考えます。

7月8日(土)

浅井研究員「行基開湯という温泉について」

【場所】新潟県のあゆみ◆近世・近現代の産物

【概要】県内には奈良時代の僧 行基が開湯したという温泉があります。このことについて解説します。

7月9日(日)

三国研究員「民俗文化財とは何か」

【場所】米づくり◆協力と工夫の米づくり

【概要】民俗文化財とはどんなものなのか、その概要を解説します。

7月15日(土)

渡部研究員「越後・佐渡の塩づくり」

【場所】新潟県のあゆみ◆近世・近現代の産物

【概要】江戸時代を中心とした越後・佐渡の塩づくりの技術について解説します。

7月16日(日)

田邊研究員「三潟水抜工事地主起請文」

【場所】米づくり◆土づくりの努力

【概要】三潟水抜工事地主起請文から近世の古文書の形、読み方について紹介します。

7月22日(土)

山本研究員「土偶を読む」

【場所】縄文文化を探る◆出口

【概要】『土偶を読む』という本が話題となりましたが、その本の言うことが正しいのかどうなのか、土偶を前に考えてみます。

7月23日(日)

橋詰研究員「常設展示で見る縄文関連世界遺産」

【場所】縄文文化を探る◆出口

【概要】常設展示室にあるユネスコ世界文化遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」にかかわる資料を探しましょう。

7月29日(土)

陳研究員「『越後土産』を読み解く」

【場所】新潟県のあゆみ◆近世・近現代の産物

【概要】特に常設展に展示されている「産物見立取組」について解説します。

7月30日(日)

遠山研究員「小山正太郎の父、小山良運」

【場所】新潟県のあゆみ◆近代・現代の新潟

【概要】小山正太郎の父小山良運は、河井継之助の親友であり、戊辰戦争の際は藩主一行と行動を共にしました。良運の生涯をご紹介します。

6月常設展示ワンポイント解説

6月常設展示ワンポイント解説2023年05月30日

【6月常設展示ワンポイント解説予定】

スケジュールや内容の変更もありえますので、当日受付でご確認ください。

時間は13時から15~30分程度です。

6月3日(土)

浅井研究員「新発見の古墳について」

【場所】新潟県のあゆみ◆新潟のあけぼの

【概要】近年新たに発見された古墳について紹介します。

6月4日(日)

橋詰研究員「縄文時代の狩りの道具」

【場所】縄文人の世界◆入口

【概要】展示室をめぐって縄文時代に使われた狩りの道具を探しましょう。

6月10日(土)

遠山研究員「『武士の娘』ー日米のかけはしー」

【場所】新潟県のあゆみ◆近現代の新潟

【概要】杉本鉞子の『武士の娘』」の執筆に協力したアメリカ人を紹介します。

6月11日(日)

宮尾研究員「磨製石斧」

【場所】縄文人の世界◆出口

【概要】縄文時代の代表的な石器のひとつ磨製石斧について考えます。

6月17日(土)

三国研究員「菖蒲叩き」

【場所】米づくり◆協力と工夫の米づくり

【概要】端午の節句に行われる「菖蒲叩き」について考えます。

6月18日(日)

渡部研究員「正保越後国絵図」

【場所】新潟県のあゆみ◆近世・近現代の産物

【概要】幕府の命令で、正保4年(1647)に制作された越後国絵図について解説します。

6月24日(土)

陳研究員「「四季耕作図屏風」の解説③」

【場所】米づくり◆協力と工夫の米づくり

【概要】いま展示している四季耕作図屏風の特色について考えます。

6月25日(日)

山本研究員「縄文人の世界をめぐる(夏・秋編)」

【場所】 縄文文化を探る◆入口

【概要】四季に分けて縄文時代の生活を再現した「縄文人の世界」。見落としがち、または気づきづらい部分に焦点を当てて解説します。

5月常設展示ワンポイント解説

5月常設展示ワンポイント解説2023年04月30日

【5月常設展示ワンポイント解説予定】

スケジュールや内容の変更もありえますので、当日受付でご確認ください。

時間は13時から15~30分程度です。

5月6日(土)13:00~

西田研究員「縄文時代の食糧事情」

【場所】縄文人の世界◆入口

【概要】縄文時代の食についてジオラマから解説します。

5月7日(日)13:00~

前嶋研究員「紺緋羅紗袖替陣羽織」

【場所】新潟県のあゆみ◆新潟の中世

【概要】上杉謙信所用とされる陣羽織について解説します。

5月13日(土)13:00~

浅井研究員「長岡市内の古墳について」

【場所】新潟県のあゆみ◆新潟のあけぼの

【概要】長岡市内にある古墳について紹介します。

5月14日(日)13:00~

新潟県石仏の会主催講演会開催のため休止

5月20日(土)13:00~

田邊研究員「朝日山の戦い」

【場所】新潟県のあゆみ◆近代・現代の新潟

【概要】北越戊辰戦争において激戦として知られている朝日山の戦いについて解説します。

5月21日(日)13:00~

渡部研究員「江戸時代の越後の石油」

【場所】新潟県のあゆみ◆近世・近現代の産物

【概要】越後の特産物として知られた石油の採取や利用法について、江戸時代を中心に解説します。

5月27日(土)13:00~

陳研究員「「四季耕作図屏風」の解説②」

【場所】米づくり◆協力と工夫の米づくり

【概要】いま展示している「四季耕作図屏風」を具体的に読み解きながら解説します。

5月28日(日)13:00~

宮尾研究員「火焔土器」

【場所】 縄文文化を探る◆出口

【概要】新潟県を代表する縄文土器、火焔土器について考えます。