れきはく通信 第7号 配信

れきはく通信 第7号 配信2025年06月27日

新潟県立歴史博物館では、新潟県地域史研究ネットワーク事業の一環として、不定期刊行で「れきはく通信」を配信します。館内での出来事や研究のこぼれ話、資料紹介など、“れきはく”から様々な話題をお届けします。月末更新の予定です。

第7号

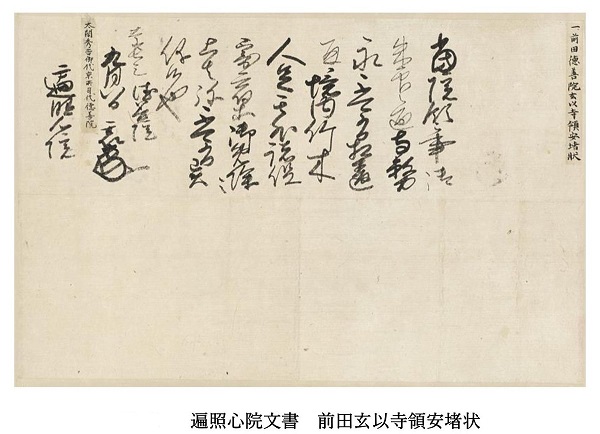

「遍照心院文書(へんしょうしんいんもんじょ)」 前嶋 敏(当館研究員)

「苧績み(おうみ)にチャレンジ!」 岩瀬 春奈(当館研究員)

「れきはく通信」のページから閲覧可能です。過去のものもご覧いただけます。

れきはく通信 第5号 配信(2025.4)

れきはく通信 第5号 配信(2025.4)2025年04月25日

新潟県立歴史博物館では、新潟県地域史研究ネットワーク事業の一環として、不定期刊行で「れきはく通信」を配信します。館内での出来事や研究のこぼれ話、資料紹介など、“れきはく”から様々な話題をお届けします。月末更新の予定です。

第5号

【資料紹介】山本五十六国葬 遺族控室 日誌 田邊 幹(当館研究員)

春恒例の研修をおこないました―IPM研修― 橋詰 潤(当館研究員)

「れきはく通信」のページから閲覧可能です。過去のものもご覧いただけます。

れきはく通信 第4号 配信(2025.3)

れきはく通信 第4号 配信(2025.3)2025年03月15日

新潟県立歴史博物館では、新潟県地域史研究ネットワーク事業の一環として、不定期刊行で「れきはく通信」を配信します。館内での出来事や研究のこぼれ話、資料紹介など、“れきはく”から様々な話題をお届けします。月末更新の予定です。

第4号

『越後文書宝翰集 黒川氏文書Ⅰ』が刊行されます 前嶋 敏(当館研究員)

博物館実習担当のひとこと 永瀬 史人(当館研究員)

祖母の裁縫雛形 陳 玲(当館研究員)

「れきはく通信」のページから閲覧可能です。過去のものもご覧いただけます。

れきはく通信 第3号 配信(2025.2)

れきはく通信 第3号 配信(2025.2)2025年02月14日

新潟県立歴史博物館では、新潟県地域史研究ネットワーク事業の一環として、不定期刊行で「れきはく通信」を配信します。館内での出来事や研究のこぼれ話、資料紹介など、“れきはく”から様々な話題をお届けします。月末更新の予定です。

第3号

『高志路』掲載の馬高遺跡 宮尾 亨(当館研究員)

八十里・六十里を越えて-仕事着からみえる地域のつながり- 岩瀬春奈(当館研究員)

館内で外来カメムシを発見!? 橋詰 潤(当館研究員)

「れきはく通信」のページから閲覧可能です。過去のものもご覧いただけます。

れきはく通信 第2号 配信(2025.1)

れきはく通信 第2号 配信(2025.1)2025年01月22日

新潟県立歴史博物館では、新潟県地域史研究ネットワーク事業の一環として、不定期刊行で「れきはく通信」を配信します。館内での出来事や研究のこぼれ話、資料紹介など、“れきはく”から様々な話題をお届けします。月末更新の予定です。

第2号

山口賢俊と「虎に翼」 三国 信一(当館研究員)

香取神社(柏崎市椎谷)の跳ね足狛犬 渡部 浩二(当館研究員)

資料紹介 帰山雲涯画「新潟湊」「明訓学校」 田邊 幹(当館研究員)

「れきはく通信」のページから閲覧可能です。過去のものもご覧いただけます。

令和7年度ボランティアを募集します(受付1/12~)

令和7年度ボランティアを募集します(受付1/12~)2024年12月23日

新潟県立歴史博物館では、令和7年度ボランティアを募集します。

主な活動内容は、体験活動やイベントのアシスタント、学校団体の体験支援、講演会・講座の受付、資料の整理、ボランティアの方々が自ら企画して行う活動などです。

もちろん、ご都合のつく日だけ、興味のある活動だけの参加で大丈夫です。

人と接することが好きな方、歴史に興味がある方、新しいことにチャレンジしてみたい方はぜひ、新潟県立歴史博物館ボランティアに応募ください。お待ちしております。

◆募集期間 令和7年1月12日(日)~2月16日(日)

※令和7年4月以降も随時受付します

◆応募資格

①令和7年4月1日現在、満15歳(中学校卒業)以上の方

②健康で、当館に無理なく通うことのできる方

③下記の事前説明会に参加できる方

◆事前説明会

令和7年3月2日(日)午前11時~

新たにボランティアに応募された方を対象として、当館の概要や運営方針、活動内容等についての説明を行います。

交通費等は支給いたしません。

◆応募方法 所定の応募用紙その他必要書類の提出。詳細はお問い合わせください。

◆活動時間 原則として9:30~16:00の範囲で御都合のつく時間。

※交通費等は一切支給いたしません。

◆登録期間 毎年4月1日~翌年3月31日まで。希望する方は翌年度も登録を更新できます。

◆応募・問い合わせ先

新潟県立歴史博物館 経営企画課 ボランティア担当

長岡市関原町1丁目字権現堂2247番2

TEL:0258-47-6135 FAX:0258-47-6136

れきはく通信 第1号 配信(2024.12)

れきはく通信 第1号 配信(2024.12)2024年12月19日

新潟県立歴史博物館では、新潟県地域史研究ネットワーク事業の一環として、不定期刊行で「れきはく通信」を配信します。館内での出来事や研究のこぼれ話、資料紹介など、“れきはく”から様々な話題をお届けします。月末更新の予定です。

第1号

「大河ドラマになった古代」浅井勝利(当館研究員)

「長者ヶ原遺跡の土器口縁破片」宮尾 亨(当館研究員)

「サイノカミと新潟県立歴史博物館」(交流普及担当)

「れきはく通信」のページから閲覧可能です