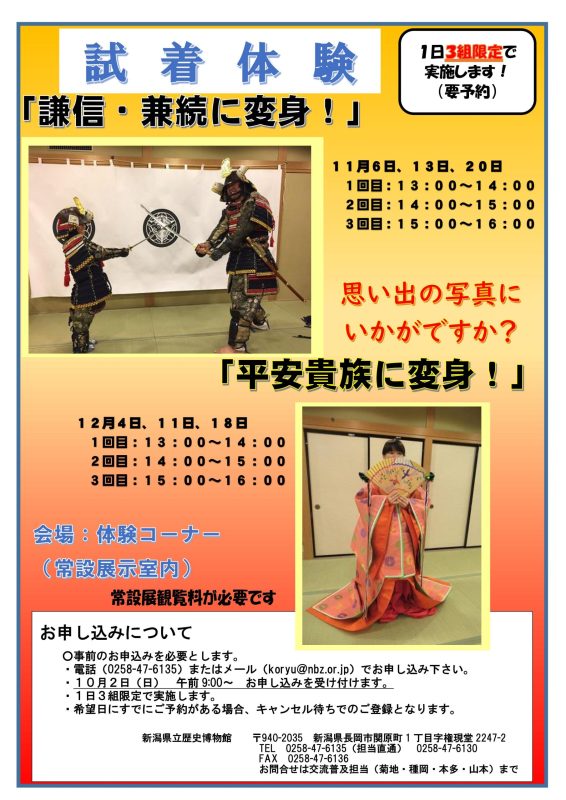

試着体験「謙信・兼続に変身!」「平安貴族に変身!」(終了しました)

試着体験「謙信・兼続に変身!」「平安貴族に変身!」(終了しました)2022年11月20日

試着体験「謙信・兼続に変身!」と「平安貴族に変身!」を開催します。

感染防止対策を講じた上で、1日各3組限定で実施します。

事前申し込みが必要です。思い出の写真に、年賀状用の写真に、いかがですか?

11月6日(日)、13日(日)、20日(日)

1回目:13:00~14:00

2回目:14:00~15:00

3回目:15:00~16:00

〇「平安貴族に変身!」 ※終了しました

12月4日(日)、11日(日)、18日(日)

1回目:13:00~14:00

2回目:14:00~15:00

3回目:15:00~16:00

〇会場 当館 体験コーナー(常設展示内)

※ 当日の観覧券が必要です。

〇お申込み

・事前申し込みが必要です。

・電話(0258-47-6135)またはメール(koryu@nbz.or.jp)でお申し込み下さい。

・1日3組限定で実施します。

・希望日にすでにご予約がある場合、キャンセル待ちでのご登録となります。

〇お申込み先・お問い合わせ先

新潟県立歴史博物館

〒940-2035 新潟県長岡市関原町1丁目字権現堂2247-2

TEL:0258-47-6135

mail:koryu@nbz.or.jp

交流普及担当(菊地・種岡・本多・山本)まで

R4年度 試着体験(「謙信・兼続に変身」「平安貴族に変身」)募集ポスター(PDF)

12月常設展示ワンポイント解説

12月常設展示ワンポイント解説2022年11月19日

【12月常設展示ワンポイント解説予定】

スケジュールや内容の変更もありえますので、当日受付でご確認ください。

時間は13時から15分程度です。

12月3日(土)

山本研究員「糸魚川ヒスイとミャンマーヒスイ」

【場所】縄文文化を探る◆出口

【概要】以前、日本で発掘されたヒスイはミャンマーからもたらされたと考えられていました。その事実と糸魚川での再発見について解説します。

12月4日(日)

橋詰研究員「海外での先史時代のヒスイ利用」

【場所】縄文文化を探る◆出口

【概要】マヤ文明やヨーロッパ新石器時代など、海外の先史時代遺跡でのヒスイ利用について説明します。

12月10日(土)

浅井研究員「邪馬台国とヒスイ」

【場所】縄文文化を探る◆出口

【概要】魏志倭人伝に記載されたヒスイについて解説します。

12月11日(日)

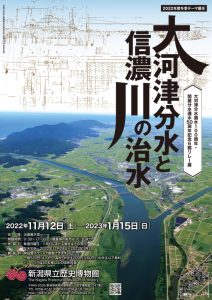

田邊研究員「第二次大河津分水工事」

【場所】企画展示室◆入口

【概要】テーマ展示「大河津分水と信濃川の治水」の中から第二次大河津分水工事について紹介します。

12月17日(土)

渡部研究員「江戸時代の蒲原郡絵図」

【場所】企画展示室◆入口

【概要】江戸時代後期に描かれた蒲原郡絵図からわかる越後国の特色を解説します。

12月18日(日)

前嶋研究員「三浦和田氏について」

【場所】新潟県のあゆみ◆中世の新潟

【概要】鎌倉時代、三浦和田氏が越後国奥山荘(胎内市)の地頭に任命されています。同氏のその後の系譜について解説します。

12月24日(土)

西田研究員「縄文土器のかたち」

【場所】新潟県のあゆみ◆新潟のあけぼの

【概要】縄文土器には時代によって作られた器の形に違いがあり、時期を特定する目印にもなります。縄文土器の形のバリエーションについて解説します。

12月25日(日)

宮尾研究員「分水工事と遺跡」

【場所】企画展示室◆入口

【概要】土木工事と埋蔵文化財との関係を説明します。

―参加するお客様にお願い―

●マスクの着用、手指の消毒をお願いします。

●咳・発熱などの症状がある方、体調に不安のある方、新型コロナウイルス感染者や感染の疑いが高い方々に濃厚接触のあった方はご来館をご遠慮くださいますようお願いいたします。

三条高校にて移動展覧会(学校関係者対象)を実施(11/17~25)

三条高校にて移動展覧会(学校関係者対象)を実施(11/17~25)2022年11月18日

8月に高校生アカデミック・インターンシップ研修が行われ、3人の高校生が参加しました。

学芸員とは何か、博物館の意義とは何かを理解してもらうことを目的に、博物館が果たす役割や、博物館の持つ「チカラ」について学びました。

最終的には長野県出身の画家、原田泰治先生のピエゾグラフ(高精細複製画)の当館所蔵の14点の中から、高校生たちが話し合って決めた「輪」というテーマにそって4点を選び、展示計画をたて、実際に展示作業も行いました。見ていただいた方に何を伝えたいのか、何を感じていただきたいのか、絵の配置やテーマ解説の一言一句を3人で悩みながら考えました。

研修の成果や原田泰治先生の作品の世界観をお伝えするため、しばらく当館にて展示していましたが、11月17日から25日まで移動展覧会として高校生アカデミックインターンシップ参加校の新潟県立三条高等学校に展示しています。

※観覧は学校関係者のみできます。一般の方はご遠慮ください。

【高校生アカデミック・インターンシップとは】

大学進学希望の生徒に「大学の向こうにある社会」を意識させ、大学研究室や研究機関等と連携し、将来進む可能性のある学問分野に関係した研究活動等を体験し、大学等への視野を広げ、学習意欲や進路意識を高め、探求する力・課題解決能力等を身につけることを目的としています。

新潟県教育委員会が主催で平成30年度から始まった事業です。当館では令和元年度から受け入れを開始しました。

講座「縄文土器の鑑賞」(終了しました)

講座「縄文土器の鑑賞」(終了しました)2022年11月15日

講師 : 宮尾 亨(当館研究員)

縄文土器と呼んでいるものの多くは、今の土鍋にあたる食料調理の道具です。しかしながら、博物館にならぶ縄文土器は、火焔土器のように一見すると、鍋とは思えないようなデザインをしています。

現代人の鍋のイメージ、私たちの直感に反する縄文土器の姿かたちの意味を考えます。

◆時 間 13:30~15:00

◆会 場 新潟県立歴史博物館 研修室

◆料 金 無料

◆定 員 36名(要申込)

◆申し込み方法

電話、はがき、ファックスまたはメールで下記までお申し込みください。

講座名、お名前、住所、電話番号を明記してください。

◆申し込み先

新潟県立歴史博物館 経営企画課

〒940-2035 長岡市関原町1ー2247ー2

TEL:0258-47-6135 FAX:0258-47-6136 E-mail:koryu@nbz.or.jp

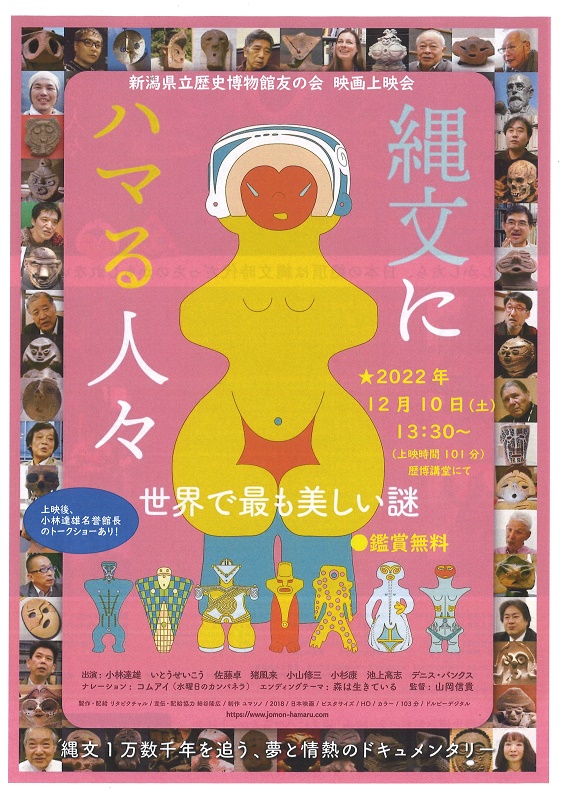

映画上映会「縄文にハマる人々」(終了しました)

映画上映会「縄文にハマる人々」(終了しました)2022年11月14日

新潟県立歴史博物館友の会では、2018年に公開され評判になった映画「縄文にハマる人々」の上映会を開催します。縄文1万数千年を追う、夢と情熱のドキュメンタリー映画です。

新潟県立歴史博物館友の会では、2018年に公開され評判になった映画「縄文にハマる人々」の上映会を開催します。縄文1万数千年を追う、夢と情熱のドキュメンタリー映画です。

※映画上映後に予定していた、当館名誉館長の小林達雄のトークショーは中止となりました。

期 日:令和4年12月10日(土)

時 間:13:30~15:15頃まで

場 所:当館講堂

定 員:先着100名(受付は13:00より開始)

申込み:不要、当日受付

11月常設展示ワンポイント解説

11月常設展示ワンポイント解説2022年11月04日

【11月常設展示ワンポイント解説予定】

スケジュールや内容の変更もありえますので、当日受付でご確認ください。

時間は13時から15分程度です。

11月5日(土)13:00~

宮尾研究員「縄文時代の装身具」

【場所】縄文文化を探る◆出口

【概要】縄文時代には多様な装身具がつくられました。装身具のつくられた理由について考えます。

11月6日(日)13:00~

都合により中止となりました。

11月12日(土)13:00~

田邊研究員「第一次大河津分水工事」

【場所】企画展示室◆入口

【概要】テーマ展示「大河津分水と信濃川の治水」の中から明治初期に行われた中止に終わった第一次大河津分水工事について紹介します。

11月13日(日)13:00~

前嶋研究員「揚北衆について」

【場所】新潟県のあゆみ◆中世の新潟

【概要】戦国時代に越後北部に盤踞した武将たちを揚北衆という場合があります。揚北衆について考えます。

11月19日(土)13:00~

陳研究員「越後上布・小千谷縮の原材料青苧」

【場所】新潟県のあゆみ◆近世・近現代の産物

【概要】「越後上布・小千谷縮」の原材料は青苧であり、おもにその栽培と加工について解説します。

11月20日(日)13:00~

橋詰研究員「ヒスイはなぜ糸魚川にあるのか?」

【場所】縄文文化を探る◆出口

【概要】県の石になったヒスイはなぜ糸魚川にあるのか?大地の歴史を解説します。

11月26日(土)13:00~

西田研究員「弥生時代の玉作」

【場所】新潟県のあゆみ◆新潟のあけぼの

【概要】新潟県内の弥生時代の数多くの遺跡で作られていたネックレス用の玉の生産について解説します。

11月27日(日)13:00~

三国研究員「中野豈任の「色部氏年中行事」研究」

【場所】新潟県のあゆみ◆中世の新潟

【概要】中野豈任による「色部氏年中行事」研究について紹介します。

―参加するお客様にお願い―

●マスクの着用、手指の消毒をお願いします。

●咳・発熱などの症状がある方、体調に不安のある方、新型コロナウイルス感染者や感染の疑いが高い方々に濃厚接触のあった方はご来館をご遠慮くださいますようお願いいたします。

ヒスイ「県の石」指定記念 常設展ミニ展示(終了しました)

ヒスイ「県の石」指定記念 常設展ミニ展示(終了しました)2022年11月02日

ヒスイが「県の石」に指定されることが決定しました。指定日は11月4日です。

ヒスイは、縄文時代から古墳時代に装飾品の主要な原料として全国の広い地域で用いられました。その産地は糸魚川に限定されていた可能性が高く、ヒスイはまさに縄文時代から続く「にいがたブランド」と言えます。

当館ではヒスイの「県の石」指定を記念して、県内出土のヒスイ製大珠(たいしゅ)7点を含む計20点を特別に展示します。大珠(たいしゅ)とは5センチ以上のペンダントのような飾りです。この機会にぜひご覧ください。

展示期間:令和4年11月3日(木・祝)~令和5年2月5日(日)

時 間:9:30~17:00(観覧券の販売は16:30まで)

場 所:当館常設展示室内 「縄文文化を探る」のコーナー

休館日:月曜日(月曜が祝日の場合は翌日)、年末年始(12/28~1/3)

観覧料:常設展観覧料(一般520円、高校・大学生200円、中学生以下無料)

展示資料(予定):

・縄文時代中期ヒスイ製大珠(春木山遺跡[村上市]、耳取遺跡[見附市]、長野遺跡[三条市]、南雲遺跡・寿久保遺跡[十日町市]、長岡市内出土大珠)

・経塚山遺跡出土ヒスイ製勾玉・管玉(弥生時代、三条市)

・ヒスイ原石(白、緑、ラベンダー、青、黒、フォッサマグナミュージアム) など

関連イベント(予定):

●体験プログラム「まが玉を作ろう」

滑石(かっせき)を削ってまが玉を作ります。

令和4年12月25日(日)、令和5年1月8日(日)

13:30~16:00(受付は15:00まで)

常設展示室内体験コーナーにて、当日受付、体験無料(常設展観覧券が必要です)

●体験プログラム「ヒスイ色の飾り―縄文時代の大珠―を作ろう」

ヒスイってどんな色?オーブン粘土をまぜながらヒスイの色を再現し、縄文時代の大きな飾りである大珠(たいしゅ)を作ります。

令和5年1月22日(日)、1月29日(日)、2月5日(日)

常設展示室内体験コーナーにて、当日受付、体験無料(常設展観覧券が必要です)