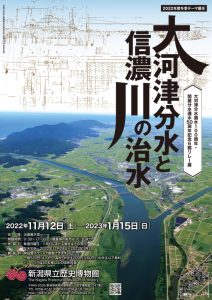

「大河津分水と信濃川の治水」展 関連書籍コーナー設置図書館

「大河津分水と信濃川の治水」展 関連書籍コーナー設置図書館2022年12月01日

冬季テーマ展示「大河津分水と信濃川の治水」の開催にあわせ、県内の図書館様から関連書籍コーナーの設置にご協力をいただけることとなりました。このコーナー設置が皆様のお住まいの地域の図書館に足を運んでいただくきっかけとなれば幸いです。

また、お近くの図書館で関連図書に触れていただいた後は、ぜひ当館へご来場ください。

| 施 設 名 | 設置期間 | 住 所

電話番号 |

主な設置図書 |

| 柏崎市立図書館 | R4.11.12(土)

~R5.1.14(土) |

柏崎市学校町2-47

電話:0257-22-2928 |

●『大河津分水大一揆』 ●『信濃川ものがたり』 ●『われら信濃川を愛する part3』 ●『母なる信濃川』 ●『ちくまがわ・しなのがわ』 ほか |

| 長岡市立中央図書館 | R4.11.15(火)

~R5.1.15(日) |

長岡市学校町1-2-2

電話:0258-32-0658 |

●『大河津分水双書第十巻 図説大河津分水 工事の全容と人・志』社団法人 北陸建設弘済会 ●『物語 分水路 信濃川に挑んだ人々』田村喜子/著 鹿島出版会 ●『増補 洪水と治水の河川史 水害と制圧から受容へ』大熊孝/著 平凡社 ●『信濃川大河津資料館展示図録』国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所 ほか |

| 新潟県立図書館 | R4.11.29(火)

~R4.12.25(日) |

新潟市中央区女池南3-1-2

電話:025-284-6001 |

●『図説大河津分水 工事の全容と人・志』社団法人 北陸建設弘済会 ●『治水運動家・技術者群像 大河津分水双書 資料編第四巻』社団法人 北陸建設弘済会 ●『水と闘った農民に心寄せた良寛 信濃川分水の提唱者本間屋数右衛門』高橋剛/著 雑草出版 ●『洪水と治水の河川史 水害の制圧から受容へ』大熊孝/著 平凡社 ほか |

※設置期間や設置図書については変更となる場合があります。

詳細は各図書館に直接お問い合わせください。

「越後国郡絵図」を用いた授業実践研修会が開催されました

「越後国郡絵図」を用いた授業実践研修会が開催されました2022年11月20日

教育現場で活用してもらうことを目的に、東京大学史料編纂所から新潟県立歴史博物館に寄贈された「越後国郡絵図」(頸城郡・瀬波郡)を用いた授業実践研修会が、11月18日に新潟県高等学校教育研究会地理歴史・公民部会の主催で開催されました。

福原 圭一 氏(上越市公文書センター上席学芸員)・前嶋 敏(当館学芸員)から「越後国郡絵図」の史料的価値や解説を聞きながら、田中 聡 氏(長岡工業高等専門学校教授)が実際に行った授業実践を参考に、研修会に参加した県内高等学校の先生方で授業でどのように活用できるか検討しました。

【「越後国郡絵図」とは】

慶長2(1597)年作成と伝えられる米沢上杉家襲蔵の「越後御絵図」二鋪(頸城郡・瀬波郡)の釈文に索引と解題を附したもので、実物は米沢市上杉博物館所蔵です。天正19(1592)年に豊臣秀吉が大名たちに領国の検地と郡絵図の提出を命じており、それがこの絵図だと考えられ、他に残存例をみないものです。

教育現場で活用してもらうことを目的として、東京大学史料編纂所から新潟県立歴史博物館に多色オフセット印刷版がおよそ400冊が寄贈されました。1冊に約51cm×横34cmの絵図が40枚ほど入っており、組み合わせると頸城郡(現在の上越市)や瀬波郡(現在の村上市)の全体の図(実物の4分の1ほどの大きさ)となります。

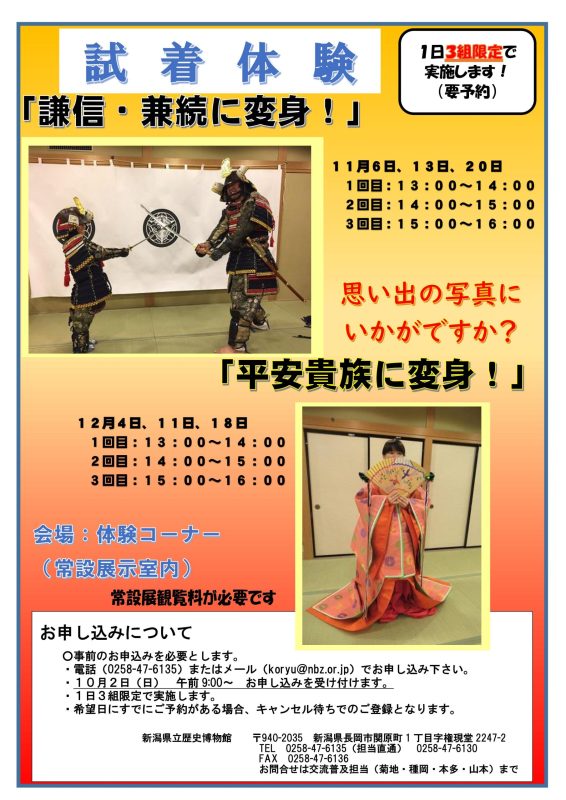

試着体験「謙信・兼続に変身!」「平安貴族に変身!」(終了しました)

試着体験「謙信・兼続に変身!」「平安貴族に変身!」(終了しました)2022年11月20日

試着体験「謙信・兼続に変身!」と「平安貴族に変身!」を開催します。

感染防止対策を講じた上で、1日各3組限定で実施します。

事前申し込みが必要です。思い出の写真に、年賀状用の写真に、いかがですか?

11月6日(日)、13日(日)、20日(日)

1回目:13:00~14:00

2回目:14:00~15:00

3回目:15:00~16:00

〇「平安貴族に変身!」 ※終了しました

12月4日(日)、11日(日)、18日(日)

1回目:13:00~14:00

2回目:14:00~15:00

3回目:15:00~16:00

〇会場 当館 体験コーナー(常設展示内)

※ 当日の観覧券が必要です。

〇お申込み

・事前申し込みが必要です。

・電話(0258-47-6135)またはメール(koryu@nbz.or.jp)でお申し込み下さい。

・1日3組限定で実施します。

・希望日にすでにご予約がある場合、キャンセル待ちでのご登録となります。

〇お申込み先・お問い合わせ先

新潟県立歴史博物館

〒940-2035 新潟県長岡市関原町1丁目字権現堂2247-2

TEL:0258-47-6135

mail:koryu@nbz.or.jp

交流普及担当(菊地・種岡・本多・山本)まで

R4年度 試着体験(「謙信・兼続に変身」「平安貴族に変身」)募集ポスター(PDF)

12月常設展示ワンポイント解説

12月常設展示ワンポイント解説2022年11月19日

【12月常設展示ワンポイント解説予定】

スケジュールや内容の変更もありえますので、当日受付でご確認ください。

時間は13時から15分程度です。

12月3日(土)

山本研究員「糸魚川ヒスイとミャンマーヒスイ」

【場所】縄文文化を探る◆出口

【概要】以前、日本で発掘されたヒスイはミャンマーからもたらされたと考えられていました。その事実と糸魚川での再発見について解説します。

12月4日(日)

橋詰研究員「海外での先史時代のヒスイ利用」

【場所】縄文文化を探る◆出口

【概要】マヤ文明やヨーロッパ新石器時代など、海外の先史時代遺跡でのヒスイ利用について説明します。

12月10日(土)

浅井研究員「邪馬台国とヒスイ」

【場所】縄文文化を探る◆出口

【概要】魏志倭人伝に記載されたヒスイについて解説します。

12月11日(日)

田邊研究員「第二次大河津分水工事」

【場所】企画展示室◆入口

【概要】テーマ展示「大河津分水と信濃川の治水」の中から第二次大河津分水工事について紹介します。

12月17日(土)

渡部研究員「江戸時代の蒲原郡絵図」

【場所】企画展示室◆入口

【概要】江戸時代後期に描かれた蒲原郡絵図からわかる越後国の特色を解説します。

12月18日(日)

前嶋研究員「三浦和田氏について」

【場所】新潟県のあゆみ◆中世の新潟

【概要】鎌倉時代、三浦和田氏が越後国奥山荘(胎内市)の地頭に任命されています。同氏のその後の系譜について解説します。

12月24日(土)

西田研究員「縄文土器のかたち」

【場所】新潟県のあゆみ◆新潟のあけぼの

【概要】縄文土器には時代によって作られた器の形に違いがあり、時期を特定する目印にもなります。縄文土器の形のバリエーションについて解説します。

12月25日(日)

宮尾研究員「分水工事と遺跡」

【場所】企画展示室◆入口

【概要】土木工事と埋蔵文化財との関係を説明します。

―参加するお客様にお願い―

●マスクの着用、手指の消毒をお願いします。

●咳・発熱などの症状がある方、体調に不安のある方、新型コロナウイルス感染者や感染の疑いが高い方々に濃厚接触のあった方はご来館をご遠慮くださいますようお願いいたします。

三条高校にて移動展覧会(学校関係者対象)を実施(11/17~25)

三条高校にて移動展覧会(学校関係者対象)を実施(11/17~25)2022年11月18日

8月に高校生アカデミック・インターンシップ研修が行われ、3人の高校生が参加しました。

学芸員とは何か、博物館の意義とは何かを理解してもらうことを目的に、博物館が果たす役割や、博物館の持つ「チカラ」について学びました。

最終的には長野県出身の画家、原田泰治先生のピエゾグラフ(高精細複製画)の当館所蔵の14点の中から、高校生たちが話し合って決めた「輪」というテーマにそって4点を選び、展示計画をたて、実際に展示作業も行いました。見ていただいた方に何を伝えたいのか、何を感じていただきたいのか、絵の配置やテーマ解説の一言一句を3人で悩みながら考えました。

研修の成果や原田泰治先生の作品の世界観をお伝えするため、しばらく当館にて展示していましたが、11月17日から25日まで移動展覧会として高校生アカデミックインターンシップ参加校の新潟県立三条高等学校に展示しています。

※観覧は学校関係者のみできます。一般の方はご遠慮ください。

【高校生アカデミック・インターンシップとは】

大学進学希望の生徒に「大学の向こうにある社会」を意識させ、大学研究室や研究機関等と連携し、将来進む可能性のある学問分野に関係した研究活動等を体験し、大学等への視野を広げ、学習意欲や進路意識を高め、探求する力・課題解決能力等を身につけることを目的としています。

新潟県教育委員会が主催で平成30年度から始まった事業です。当館では令和元年度から受け入れを開始しました。

講座「縄文土器の鑑賞」(終了しました)

講座「縄文土器の鑑賞」(終了しました)2022年11月15日

講師 : 宮尾 亨(当館研究員)

縄文土器と呼んでいるものの多くは、今の土鍋にあたる食料調理の道具です。しかしながら、博物館にならぶ縄文土器は、火焔土器のように一見すると、鍋とは思えないようなデザインをしています。

現代人の鍋のイメージ、私たちの直感に反する縄文土器の姿かたちの意味を考えます。

◆時 間 13:30~15:00

◆会 場 新潟県立歴史博物館 研修室

◆料 金 無料

◆定 員 36名(要申込)

◆申し込み方法

電話、はがき、ファックスまたはメールで下記までお申し込みください。

講座名、お名前、住所、電話番号を明記してください。

◆申し込み先

新潟県立歴史博物館 経営企画課

〒940-2035 長岡市関原町1ー2247ー2

TEL:0258-47-6135 FAX:0258-47-6136 E-mail:koryu@nbz.or.jp